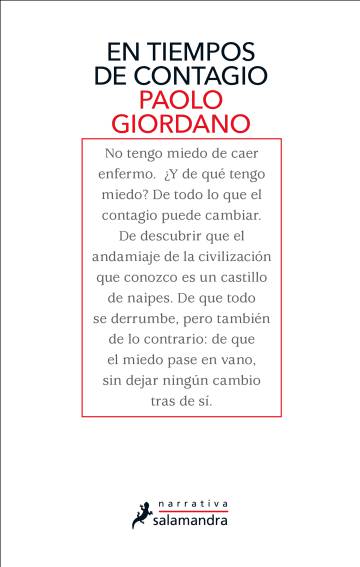

“La epidemia de Covid-19 va camino de convertirse en la emergencia sanitaria más importante de nuestra época”. Así arranca el testimonio que el escritor italiano Paolo Giordano empezó en febrero, mientras el virus se extendía por su país. El autor relata su día a día mientras el virus se convierte en plaga, pero también se apoya en su formación científica –es licenciado en Física Teórica– para analizar una pandemia que, según escribe en este libro pensado como reflexión sobre nuestra responsabilidad colectiva, “no es ni un mero accidente, ni una calamidad ni, ante todo, una novedad: ha ocurrido otras veces y seguirá ocurriendo” (Vía El País).

----------

Desear lo mejor

Ayer fui a una cena con amigos. "Es la última", me dije. "En cuanto sobrepasemos los dos mil afectados empiezo la cuarentena". Al entrar, no besé a nadie, lo que les molestó un poco. O mejor dicho se quedaron perplejos: por lo visto, la epidemia me ha afectado más de la cuenta. Como buen hipocondríaco, de tarde en tarde le pido a mi mujer que me tome la temperatura, pero eso es harina de otro costal: no tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí.

Durante la cena me repitieron una y otra vez: "en una semana está resuelto", "ya verás, un par de días más y todo volverá a la normalidad". En un momento dado, una amiga me preguntó por qué no decía nada. Por toda respuesta, me encogí de hombros: no quería parecer alarmista, o peor aún: gafe.

Si bien no tenemos anticuerpos contra el Cov-2, hemos desarrollado una gran resistencia ante la incertidumbre: siempre queremos saber la fecha exacta en que las cosas empiezan y cuándo habrán de terminar. Estamos acostumbrados a imponerle nuestro ritmo a la naturaleza, en vez de que sea al contrario. Así, exigimos que el contagio termine en una semana y que todo vuelva a la normalidad: lo exigimos esperando que suceda así.

Pero durante el contagio debemos ser conscientes de lo que es lícito esperar. Porque desear lo mejor no equivale a desear de la mejor manera: esperar lo imposible, o incluso lo muy improbable, nos expone a una constante desilusión. En una crisis como ésta, el pensamiento mágico no sólo se demuestra falso, sino que nos conduce directamente a la angustia.

*

Detener de verdad el contagio

—Entonces, ¿cómo detener el contagio de una vez por todas?

—Con una vacuna. —¿Y si no existe?—. Con más paciencia. Los epidemiólogos saben que la única manera de frenar la epidemia es reducir el número de Susceptibles. Su densidad debe mermar hasta que el contagio se vuelva improbable. Es necesario alejar las canicas entre sí: cuando los choques disminuyan, la reacción en cadena se interrumpirá.

Las vacunas tienen la capacidad matemática de hacernos pasar de Susceptibles a Removidos sin sufrir la enfermedad. A nosotros, gente común, nos interesan porque nos libran del virus, pero les interesan aún más a los infectólogos porque nos libran de la epidemia. Ni siquiera haría falta que nos vacunáramos todos: bastaría con un porcentaje significativo que permitiese alcanzar la denominada "inmunidad de grupo".

Pero el Cov-2 cuenta con la suerte del principiante: nos ha pillado por sorpresa y vírgenes, sin anticuerpos ni vacunas. Es demasiado nuevo para nosotros. Trasladado al modelo SIR [Susceptibles, Infectados, Removidos], este componente de novedad significa que todos somos Susceptibles.

Por esta razón debemos resistir el tiempo que haga falta: la única vacuna disponible consiste en una forma bastante incómoda de prudencia.

*

Boca-mano-pie

En Milán han cerrado las escuelas, las universidades, los museos, los teatros, los gimnasios. Me llegan al móvil imágenes desoladoras de las calles del centro: parece Ferragosto un 2 de marzo. Aquí, en Roma, aún se respira normalidad, pero es una normalidad fingida: la inminencia del cambio se palpa por doquier.

El contagio ya ha condicionado todas las relaciones y traído consigo mucha soledad: la soledad propia de una persona ingresada en la UCI, que tiene que comunicarse con los demás a través de un cristal. Aunque hay de otra clase, más difusa: la de las bocas ocultas tras la mascarilla y las miradas llenas de recelo, la de quienes están obligados a quedarse en casa. Durante el contagio todos estamos al mismo tiempo en libertad y bajo arresto domiciliario.

Una semana antes de cumplir doce años contraje una enfermedad conocida como boca-mano-pie: como el nombre sugiere, me salieron ampollas alrededor de los labios y en las extremidades. No tenía fiebre, ni siquiera malestar más allá de la picazón, pero era altamente contagiosa, así que me pusieron en cuarentena. Igual que el Hombre Invisible, tenía que ponerme unos guantes blancos cada vez que saliera de mi habitación. Aunque no era nada grave (sólo una estúpida enfermedad exantemática), recuerdo que me sentí muy solo y abatido, y que el día de mi cumpleaños me eché a llorar.

A nadie le gusta que lo dejen de lado; ni siquiera la conciencia de que nuestro aislamiento del mundo será transitorio lo hace más llevadero. Tenemos una necesidad terrible de estar con los demás, entre los demás, a menos de un metro de las personas que nos importan: nos parece tan necesario como respirar.

Por eso nos rebelamos: "¡No permitiré que un virus interrumpa mis relaciones por un mes, ni por una semana, ni siquiera por un minuto!". Nos dicen que debemos hacerlo, pero ¿quién tiene razón?

*

Contra el fatalismo

Así pues, la epidemia nos anima a pensar en nosotros mismos como parte de una colectividad; nos obliga a hacer un esfuerzo que simplemente no haríamos en una situación normal: reconocernos inextricablemente conectados a los demás y tenerlos en cuenta en nuestras decisiones. En tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de contagio volvemos a ser una comunidad.

He aquí una objeción frecuente que surge estos días: si la letalidad del virus es, según parece, modesta en especial para las personas que gozan de buena salud, ¿por qué alguien como yo no puede correr el riesgo personal de seguir con su vida? ¿No es una pizca de fatalismo un derecho inalienable de todo ciudadano?

No, no debemos correr riesgos. Por dos razones al menos.

La primera es de carácter numérico: el porcentaje de hospitalizaciones a causa del Covid-19 no es en absoluto despreciable. Según las actuales estimaciones, que siempre podrían cambiar, cerca del diez por ciento de los contagiados acaba en un hospital. Un exceso de contagios en poco tiempo significaría el diez por ciento de un número muy grande, es decir: tantos ingresos como para acabar con la disponibilidad de camas y personal sanitario o para colpsar todo el sistema de salud.

La segunda razón es sencillamente humana y tiene que ver con el subconjunto de Susceptibles un poco más susceptibles que el resto: los ancianos, las personas de salud frágil. Llamémoslos los Ultrasusceptibles. Si nosotros, jóvenes y sanos, nos exponemos al virus, automáticamente lo aproximamos a ellos. Durante una epidemia, los Susceptibles tienen que protegerse a sí mismos para proteger a los demás: los Susceptibles son, en parte, un cordón sanitario.

Así pues, lo que hacemos o dejamos de hacer durante el contagio no nos afecta únicamente a nosotros: ésa es una de las cosas que me gustaría recordar cuando todo esto haya acabado.

Heme aquí buscando una fórmula concisa, un eslogan fácil de recordar. Lo encuentro en un artículo publicado en 1972 en la revista Science: "More is Different" ("Más es diferente"). Cuando Philip Warren Anderson lo escribió, se refería a los electrones y a las moléculas, pero también hablaba de nosotros: el efecto acumulativo de nuestras acciones personales sobre la colectividad es diferente a la suma del efecto de cada una de nuestras acciones considerada individualmente. Al ser muchos, cada acción tiene consecuencias globales abstractas y difícilmente imaginables. En tiempos de contagio, la carencia de solidaridad es, ante todo, una falta de imaginación.

*

Nadie es una isla

Cuando cursaba la enseñanza secundaria hubo varias manifestaciones contra la globalización. Sólo participé una vez, y me llevé una gran desilusión porque no entendía cuál era exactamente nuestra queja: todo era demasiado abstracto, demasiado genérico. A decir verdad, la globalización incluso me gustaba: prometía buena música y fantásticos viajes.

Aún hoy, la palabra globalización me desorienta por imprecisa y proteica, pero adivino sus contornos por sus efectos colaterales. Por ejemplo, una pandemia. Por ejemplo, esta nueva responsabilidad compartida a la que nadie puede sustraerse.

Nadie, en efecto: si las relaciones entre seres humanos se representaran con trazos a bolígrafo, el mundo sería un único y gigantesco garabato. En 2020, hasta el ermitaño más estricto tiene su cuota mínima de conexiones. Vivimos, por decirlo de forma matemática, en un grafo enormemente interconectado. Y el virus corre por los trazos de bolígrafo hacia cada rincón.

----

https://www.megustaleer.com/libros/en-tiempos-de-contagio/MES-119707

---------

Fuente:

https://elpais.com/cultura/2020/03/23/babelia/1584986441_659231.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario